2018年12月22日午後9時(日本時間11時)ごろ、インドネシアのスマトラ島とジャワ島の間にあるスンダ海峡で津波が発生し、死者400人を超える大災害となった。

インドネシアを襲った大津波(バンテン州パンデグラン、インドネシア国家災害庁提供)

付近のクラカタウ島にある活火山が津波到達の30分ほど前に噴火しており、火山活動によって海底で地滑りが起きたか、火砕流や山体の一部が海に流れ込むことで津波が発生したとみられる。この火山は1883年にも噴火し、やはり津波が起きて周辺の島民3万人以上が死亡している。

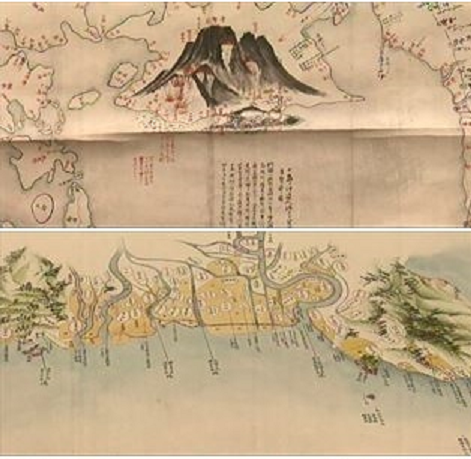

同じメカニズムによる災害は日本でも起きている。寛政4年(1792年)には肥前(長崎県)島原の温泉(=雲仙)火山の噴火で津波が起き、島原地域と有明海の対岸の肥後(熊本県)に大きな被害が出た。「島原大変(大事件)肥後迷惑」と呼ばれる日本最悪の火山災害について書いた。

読売新聞オンラインのコラム本文

↑読売新聞オンラインに読者登録しなくても全文お読みになれます

雲仙火山はこの前年から火山活動が活発になり、4月1日(今の暦で5月21日)夜に2度の強い地震が起き、普賢岳の支山、眉山の東側が大きく崩れた。土砂は麓を埋めて有明海にも流れ込み、肥後沿岸を津波が襲ったのです。死者は島原で約1万人、天草地域を含めや熊本県側全体で約5100人にのぼったとみられている。

島原側と肥後側には、詳しい災害と復興の記録が残されている。災害時に人間がどんな行動をとり、何を思うのか。辿っていくと、今との共通点が多いことに驚く。前兆現象から記されている島原藩の記録から見てみよう。

噴火と地震に「警戒レベル」

寛政3年(1791年)10月8日夜、島原城下での有感地震が「大変」の始まりだった。この時の震源は城から3里(約12キロ)西の小浜村で、最大震度は5か6と見られている。地震はその後。ほぼ連日続くようになる。震源は島原半島を徐々に東に移動し、浅くなっていく。

翌年1月18日には城下に激しい雷鳴のような鳴動が響き、温泉山から噴煙が上がって天を覆った。2月には城の東北の穴迫谷でも噴火が始まり、数日で谷に小山ができた。

ただ、後の「大変」を予測する人はまだ少なかった。領民は弁当持参で溶岩流見物に繰り出し、酒宴を開き、歌や三味線が山野に充ちたという。酒屋や茶店が設けられ、酔客で混雑したため、藩は遊覧を禁止する触れを出したほどだった。

3月1日から5日にかけては大きな地震が続き、城下でも石垣が崩れるなどの被害が出始めた。藩主の松平忠恕(1740~92)は2日、『奥山吹出に御手当内調の事』(別名『三月令』)を布告している。温泉山からの溶岩流と土石流の到達地点に応じて避難などの行動基準を定めた(下表)。今でいう「噴火警戒レベル」と似ている。

しかし、レベル分けはあくまで城の危険度、つまり忠恕らの安全確保に主眼が置かれていた。山に異変があれば早鐘ですべての領民に異変を知らせ、「二区切りの鐘は山水(土石流)の流出、三区切りの鐘は燃岩(溶岩流)の切迫」と、つき方まで定めているが、領民の避難先や行動を細かく定められたわけではなく、領民は藩主らの動向を見て避難するかどうかを判断するしかなかった。

しかし、レベル分けはあくまで城の危険度、つまり忠恕らの安全確保に主眼が置かれていた。山に異変があれば早鐘ですべての領民に異変を知らせ、「二区切りの鐘は山水(土石流)の流出、三区切りの鐘は燃岩(溶岩流)の切迫」と、つき方まで定めているが、領民の避難先や行動を細かく定められたわけではなく、領民は藩主らの動向を見て避難するかどうかを判断するしかなかった。

大変の前兆を軽視

3月6日に忠恕の子や家臣の家族が城から避難する(『深溝世紀』)と城下の町人も避難を始め、街道は避難民でごった返した。しかし、17日に地震が小康状態になって若殿や女中が島原に戻る(『大岳地獄物語』)と、多くの領民も城下に戻ってしまう。

「警戒レベル」の布告は領民の避難にはつながらず、実際の「大変」は忠恕の想定とは異なる形で起きてしまった。

3月9日には眉山山頂近くの楠平で大規模な地滑りが起きた。連日の地震で眉山が崩れつつあることを示す「大変」の前兆だったのだが、城から距離があり溶岩流や土石流が届く心配がないことから、見分した山奉行はこの地滑りを軽視してしまう。

「眉山が崩壊するから早く避難しろ」と城下に触れ回った「温泉からの使い」と称する僧もいたが、藩は「デマを飛ばした」として取り締まっている。

デマと言えば、このころ都や大坂では「島原では妖気をはらんで頭に3本の角を生やした鬼や、額がぱっくり開いた一つ目男が夜、町を徘徊している」「眉山が島原城を押し潰し、領内の人や家畜はことごとく死んだ」といった噂が飛び交い、それを絵図にして売る者までいたという。

鬼や一つ目はともかく、想定外の何かとんでもないことが起きそうだという不安は確実に広がっていたようだ。

膨大な土砂で大津波に

4月1日夜、地震の強さを示すマグニチュード6.4程度と推定される大きな地震が二度起きた。脆くなっていた眉山は二つに裂け、3億4000万立方メートルといわれる膨大な土砂が海に流れ込んだ。

海は逆巻き、大津波が一気に城下を呑み込んだ。山と海が同時に鳴動し「まるで天が折れ、地が欠けるようだった」(『深溝世紀』)という。

崩壊する眉山の絵図(玉名市歴史博物館こころピア所蔵:禁連載)

士卒を問わず男子が緊急招集され、熊手やノコギリを持って生き埋めになった人の救出活動が始まった。あるだけの松明を照らし、かがり火がたかれた。夜が明けて、眉山を見た人々は呆然としただろう。「山の南半分は飛んで、海中に幾千となく小山を築いている。市中は山になり川に変じていた」(『西肥島原大変聞録』)。

折り重なった木や竹の下から救助された人は、三の丸御殿に設けられた臨時の養生所(病院)に運ばれた。大釜で薬を煎じ、大鍋で練り薬が作られた。藩医だけでは足りず、村医者30余人が召し出されて治療にあたった。

城の厨房で飯を炊き、粥を煮て役人や負傷者にふるまわれた。家族をなくした幼児に乳をやり、身寄りのなくなった老人の世話をする人も現れている。

空き家で盗み デマも飛ぶ

一方で再度の変災を恐れて家人が避難した家に入って盗みを働く者や、土砂を掘って流された他人の財産を探す者、根も葉もない噂を吹聴する者も現れた。

近隣の藩はただちに使者を派遣して見舞い、米や味噌、稲の苗、金品などを送った。大村侯は行商人に店を開かせて日用雑貨を平時の価格で売らせ、佐賀侯は役人や官船を派遣し、島原からの避難者には衣食を支給した。

2016年の熊本地震でも病院は戦場となり、避難所での助け合いや多くのボランティアの支援が復旧の大きな力となった。一方で被災地での窃盗や「動物園からライオンが逃げた」というデマツイートもあった。近隣からの支援は島原藩からの要請を待たずに行われた「プッシュ型支援」といえる。

タイミング最悪 闇夜の大潮

一方の「肥後迷惑」はどんな状況だったのか。2度の地震が起きた「酉の刻過ぎ」は「午後8時過ぎ」にあたる。島原と熊本の距離を考えると、津波の第1波が有明海を横断して対岸の肥後に到達したのはその20分後、午後8時半から9時ごろとみられる。

旧暦の四月朔日は新月で、大潮だった。今の暦に直して潮汐を調べると、満潮(午後9時54分)と約1時間しかずれておらず、海面は平均より1.9メートルも高かった。

もともと内海の有明海では津波に対する備えが薄い。そこに闇夜の大潮という悪条件が重なった。

対岸の肥後では午後8時過ぎに海から轟音が聞こえ、島原方面に流星のように光り、火が次第に大きく見えた後に大波が来たという(『視聴草』)。荒尾付近では「川の水が引き潮のように海に吸い込まれていき、その後小山のような大津波が襲ってきた」(『荒尾史話』)という記録も残っている。

熊本城下でも3月1日には地震が60回を数え、人々は対岸から雲仙の噴煙を見て心配していた。「噴火した時は救出に向かおうと、船の準備もしていた」(『嶋原大変日記』)。だが、まさか自分たちが津波に襲われるとは思わなかったことだろう。

有明海沿岸のほぼすべての村が津波に呑まれ、村民は逃げる暇もなかった。現在の熊本市北部、長洲町、玉名市岱明〈ルビ・たいめい〉町、宇土市、宇城市三角などの被害が大きく、津波の高さは15〜20メートルに達した。津波はさらに有明海を折り返し、第2波となって島原を襲ったほか、天草の島々にも押し寄せた。

直径5メートルもある大岩が津波で流出し、寺の庫裏の2階に避難していた人も溺死した。河口に係留されていた大船が1キロ以上内陸まで運ばれたという記録もある。

城下に津波の浸水はなかったが、城の近くを流れる白川を遡上した波が熊本城間際の長六橋(十六橋)まで達し、「川の水位が3尺(90センチ)ほど上昇した」(『視聴草』)という。田畑は流出したり海水をかぶったりして、藩の減収は36万9000石にのぼった。

藩主の決断は正しかったか

一方、島原では4月19日、藩主の忠恕が避難先の守山村から馬に乗って城下を巡視している。大手門に設けた高座から砂の河原と化した市街を観て、しばし呆然とした後「この変災は天がわが身に課したものだ」とつぶやき、涙を流したという。

忠恕は宇都宮から転封されて島原藩主となったが、前任地でも洪水や城下の大火など災害に苦しめられている。松平十八家の譜代大名として幕府に迷惑はかけられないという思いも強かったのだろう。

頻繁に急使を出して幕府に火山活動の状況を報告し、「しばらく近くの村に避難して様子を見たい」「東覲(参勤交代)の時期だが、災害対応を指揮した後にしたい」など、細かな指示を仰いでいるのがその表れだ。

その一方で、「大変」後、早々に城を出て避難するなど、陣頭指揮を執ったとは言えない面もある。城からの退去時には馬廻りの川井治太夫が「城を捨てることを幕府がどう判断するか分からない」と城に残るよう諫言したが聞き入れられず、治太夫は城内で抗議の切腹をしている。

忠恕は退去後に城に残る家臣に書面で「城門を交代で守衛すれば城を空にしたことにはならない。多くの家臣が城中で罹災して死ぬようなことがあれば私が面目を失う。速やかに城を出よ」と呼びかけている。

城からの退去は家臣の安全を思ってのことかも知れないが、城の被害が軽微だったのだから、やはり藩主は城を出ず、復旧の陣頭指揮を執るべきだった。

“対策本部”設置の遅れも

熊本地震では役場が被災し、対策本部の設置が遅れた市町村があった。対策本部をすばやく立ち上げ、首長のもとにすべての情報を集める体制をつくれるかどうかは、その後の復旧・復興のスピードを大きく左右する。

もっとも、忠恕に陣頭指揮を求めるのは酷だったのかも知れない。城下巡視の翌日から体調を崩し、持病の疾癪(=胸や腹の差し込むような激痛)がぶり返した忠恕は27日に急死してしまう。被災を苦にして割腹自殺したという説もある。その死は1か月近くも伏せられた。

ちなみに熊本藩には、幕府への被災状況の報告や指示を仰いだ記録は残っていない。将軍家と距離があり、当面の復旧は独自にできると判断したのではないか。

島原藩の忠恕は将軍家に近い血筋を生かして復旧・復興への支援を得たかったが、結局は幕府の意向の忖度に神経をすり減らし、命を縮めてしまったように思えてならない。

「欲を捨て、ともかく逃げよ」

忠恕の急死で復興は子で当時21歳の忠馮(1771〜1819)に委ねられた。忠馮は幕府から1万2000両、大阪商人から計18万両を借り入れ、排水路建設や砂防工事を進めて二次災害を食い止め、港や道路などのインフラ再建を進めた。

住む家を失った領民には、建て坪に応じた補助金(普請金)を支給し、寄付を募って神社の復興も進めている。家は生活再建、神社は被災者のこころの再建の土台になるとされ、復旧の優先順位は今でも高い。

「大変」の翌年には復興を支える人材を育成するため、藩校「稽古館」が創設された。ろうそくや医薬品などの原料になるハゼの実の増産を奨励して復興資金の確保を図り、忠馮自身も倹約に努めて藩士の俸禄を一部カットする。

戦後まで続いた復興工事

しかし、島原藩の財政難は結局、廃藩置県で消滅する明治まで続く。眉山の崩落地区の再開発が始まったのは1960年代になってからだった。

熊本藩も幕府に3万両の借金を申請して復旧に取りかかっている。村全体が津波に押し流され、360人が死亡した下沖州村(玉名市)のように、高台に所替(集団移転)したところもある。

復興にあたって熊本藩は、玉名、飽田、宇土の3郡に犠牲者の霊を慰める供養塔の建立を命じた。津波の到達地点を示す波留石などとあわせ、熊本県の沿岸部には今でも57の供養塔や石碑が残っている。

「津波が来た時は欲を捨てて何も持ち出そうと考えず、老人を助け、子どもを連れて直ちに逃げよ。かねてより逃げ道を確かめておき、いざという時に迷わないように。みなこれらのことを覚悟して子孫に伝え、戒めよ」

船津村(熊本市西区河内町)の海沿いに立つ津波教訓碑には、こう刻まれている。この石碑を立てた庄屋の鹿子木量平(1753〜1841)は、がれきや流木の片付けや村民の救済に尽くして郡役人に取り立てられ、被災した沿岸部の干拓で約700ヘクタールの新田を開発するなどして復興を主導した。

不意に訪れる津波は避難も遅れがちになり、特に火山性津波は地震の観測網では発生をとらえにくく、津波警報なども出せない場合が多い。

鹿子木の遺志を引き継ぎ、沿岸部に残る過去の津波の痕跡を調べ、どこまで津波が来たのか、どこに逃げればいいのか、検証を重ねる努力が欠かせない。

maruyomi.hatenablog.com

ランキングに参加しています。お読みいただいた方、クリックしていただけると励みになります↓

にほんブログ村

日本史ランキング