ウナギは99%が養殖物だが、卵から成魚まで完全養殖する技術はまだ確立されていないこと、そのため、養殖といっても稚魚(シラスウナギ)を捕まえて育てるしかなく、稚魚の乱獲が続いていることも、だいぶ知られるようになってきた。日本人とウナギの長い歴史を振り返った。

読売新聞オンラインのコラム本文

↑読者登録なしでワンクリックで全文読めます

ウナギの生態については、まだ、あまり知られていないことも多い。

稚魚は主に台湾で捕られて日本の養鰻池に入れられ、天然なら10年以上かけて成魚になるところを、わずか半年で急激に太らせて国産ウナギとして出荷されている。土用の丑の日に出荷できるように、その半年ほど前に台湾でごっそり乱獲される。

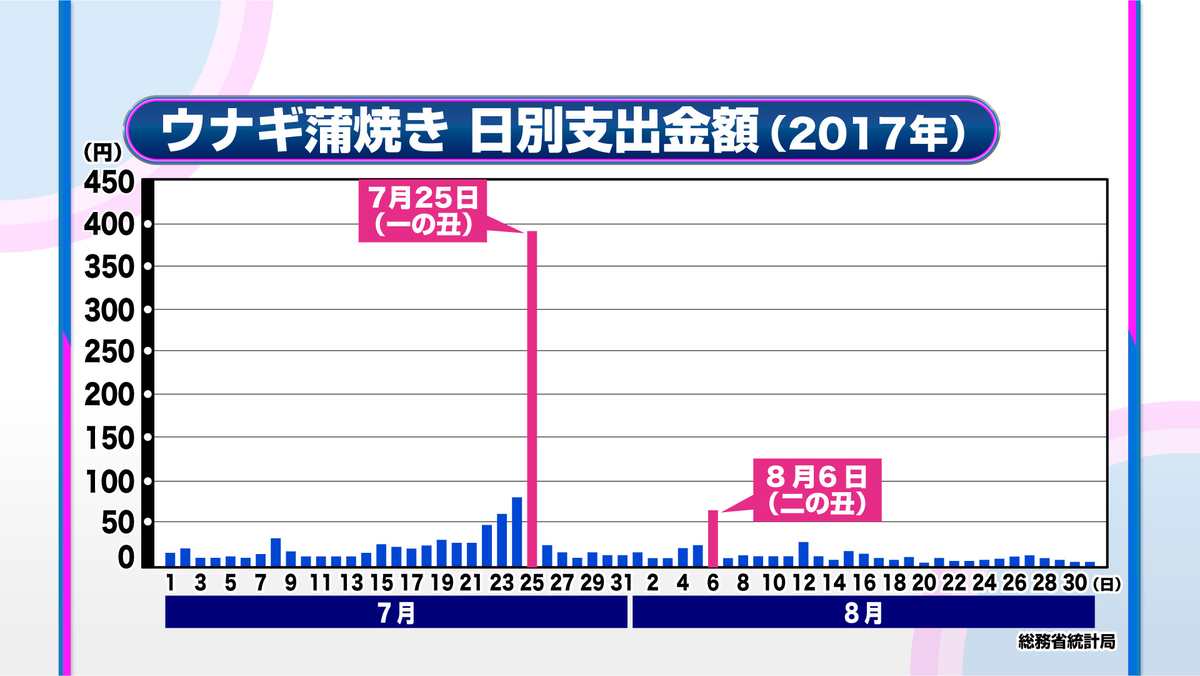

ウナギの消費が土用の丑の日に集中しなければ根こそぎ乱獲されることもなくなる。消費が集中しなければ価格も下がる。そうなればさらに乱獲も減るだろう。

丑の日ウナギ発案、平賀源内説のまゆつば

日本各地の貝塚からはウナギの骨が出土する。日本人とウナギの歴史は、食用の裏付けがあるだけでも縄文時代から、もう5000年も続いていることになる。天然ウナギの旬は越冬に向けて栄養を蓄える秋から初冬なのだが、真夏の土用の丑の日にウナギを食べるようになったのは、江戸時代の蘭学者、平賀源内(1728~80)が広げたためとされる。

平賀源内(国立国会図書館蔵)

源内がたまたま入った鰻屋の主人から、「夏場になると客足が落ちてしまう。何か妙案はないか」と相談を持ちかけられ、「本日、土用の丑の日」と店頭に掲げたところ大当たりした、という話は有名だが、源内が「土用の丑の日にウナギを食べよう」というコピーを生んだことが確認できる記述はない。狂歌師の大田南畝(1749〜1823)が「神田川」という鰻屋に頼まれて「土用の丑の日にウナギを食べたら病気にならない」という狂歌を作って宣伝したというから、ライターを取り違えて後世に伝わった可能性もある。

江戸時代の鰻屋(十返舎一九作、歌川広重画『宝船桂帆柱』国立国会図書館蔵)

ウナギは虚空蔵菩薩の使者といわれ、昔は虚空蔵菩薩を守り本尊とする丑年と寅年生まれの人はウナギを食べてはいけないという信仰があった。丑年生まれの人があえてこのタブーを破って鰻屋の蒲焼きを宣伝し、どうせタブーを破るなら、と「丑の日に食べよう」と言ったのが始まり、という説まである。こうなると、どれが本当かわからない。

『梅干と日本刀』の著者として知られる樋口清之(1909〜97)も『食べる日本史』の中で、平賀源内の丑の日発案説を「まゆつばである」と疑っている。その理由は考古学者らしく、「土用の丑の日にウナギを食べる習慣ができたのはそんなに新しくない。平安時代からあった」からだという。

『万葉集』にも登場「真夏のむなぎ」

ウナギが滋養強壮に効くことを最初に紹介している文献は、奈良時代後半に編さんされた日本最古の歌集『万葉集』だ。土用の丑の日に、とはいっていないし、当時はウナギは「武奈伎」と表記されたから「う」もつかないが、大伴家持(718〜785)が、こんな歌を詠んでいる。

痩す痩すも生けらばあらむを将やはた 鰻を漁ると河に流るな(巻十六)

いくら痩せていてもじっとしていれば生きていけるのに、もっと元気になってやろうとウナギをとるため川に入り、流されてしまうなよ)

川に流されてしまうなよ、とやせこけた老人をひやかしている。この老人は家持の知り合いの吉田連老という人で、石麻呂と呼ばれていた。

ひやかす一方で、歌を加えてウナギの効能を説いてもいる。

石麻呂に 吾れもの申す夏痩せに よしといふものぞ鰻とり召せ(巻十六)

(石麻呂さんをからかったが、言いたいことは、夏やせにウナギはいいということだ。どうぞ取って召し上がれ)

ちなみに、ウナギが当初「むなぎ」と呼ばれたのは、「ウナギの胸が黄色いから」とか「細長い棟木に似ていたから」といった説があるという。平安時代の貴族はウナギを白蒸しにして食べていた。

蒲焼きはいつ生まれたか

室町時代の応永年間に書かれた『鈴鹿家記』には、ウナギはブツ切りにして串に刺し、焼いて食べたとある。幕末に出た『守貞漫稿』は、ブツ切りを串に刺して焼く形が蒲の穂に似ていたことから、「蒲焼き」と呼ばれるようになったと説明している。

このころまで味付けは塩味や酢味噌、辛子酢だったが、室町時代末期には、醤油や酒で味付けした宇治川産のウナギの蒲焼き「宇治丸」が珍重された。江戸中期の元禄年間になると、大坂の露店で今のような割いた蒲焼きが売られるようになり、安永から天明年間には江戸にも蒲焼き屋が登場した。

味付けは醤油のみだったが、下総(千葉県)銚子の醤油醸造家、五代目田中玄蕃が造った濃口醤油が江戸で大流行して現在のタレが生まれたという。関西の薄味と関東の濃い味はこの時代から分かれていく。この銚子の醤油屋が現在のヒゲタ醤油だ。

うな丼発祥の地は茨城・牛久沼か

「蒲焼き」と「うな丼」は同時に登場したわけではないようだ。幕末に出版された『俗事百工起源』は、うな丼の考案者は江戸三座の芝居小屋のひとつ、「中村屋」の金主(興行への出資者)だった大久保今助(1757~1834)と記している。

今助は常陸(茨城県)から江戸に出て商売で成功した富豪で、ウナギが大好きだった。毎日のように江戸堺町(現在の人形町)の鰻屋「大野屋」から蒲焼きを取り寄せ、芝居の間に食べていた。

仕事で江戸から常陸に行くことが多かった今助が、偶然発明したという説もある。常陸に行くには牛久沼の渡しを使うが、ある時今助が船着き場の茶屋で蒲焼きと白飯を注文し、食べようとした時に船が出そうになったので、とっさに茶碗の飯に蒲焼きをのせて、蒲焼きの皿でふたをして船に乗り込んだ。向こう岸に着いて食べるとタレがご飯に染みて、蒲焼きがほどよく蒸されて実に旨かった。これがうな丼の始まりという説だ。

今助が芝居小屋に出資し、江戸と常陸を行き来していたというのは史実のようだ。常陸国の水戸藩は当時、財政再建の最中で、献金をした豪農や富豪を武士に取り立てていた。

富豪だった今助も藩に多額の献金をして、藩主の徳川斉脩(1797~1829)に取り立てられ、勘定奉行や勘定吟味役などを歴任している。大久保今助についてはその生涯を別のコラムにまとめている。こちらをお読みいただきたい。

割り箸を発明したのも鰻屋だった?

脱線ついでに、江戸時代に竹製の割り箸を考案したのも鰻屋だという。「割り箸は滑らないので串から外した蒲焼きを食べるのに都合が良かった」「あの店は箸が汚いと悪評を立てて鰻屋同士が客を奪い合ったため、使い捨て箸が考案された」といった説がある。

日本人とウナギの歴史は古く、5000年前の縄文時代の貝塚からもうなぎの骨が出土している。その普及にさまざまな説があるのも、ウナギが愛されてきた証だろう。

www.amazon.co.jp

ランキングに参加しています。お読みいただいた方、クリックしていただけると励みになります↓

にほんブログ村

日本史ランキング